Wieso ist das so? Wann ist eine Situation anspruchsvoll, wann belastend und wann traumatisch? Wann ist ein Coach hilfreich und wann eine Psychotherapie indiziert? Und wie können Sie sich im Arztberuf vor Überforderung schützen? Das erfahren Sie in diesem Blogartikel!

Hohe psychische Belastung am Arbeitsplatz

Warum ist die psychische Belastung für Ärzt*innen bzw. Mitarbeiter*innen im Gesundheitswesen so groß? Für Mitarbeiter*innen im Gesundheitswesen treffen die folgenden Besonderheiten aufeinander:

- anspruchsvolle Arbeitsbedingungen mit Schichtdiensten, langen Diensten, Diensten an Wochenenden und Feiertagen, ungeregelten Pausen und einer Verschiebung von Tag-/Nachtrhythmen,

- hohe Verantwortung, da jeder Fehler unmittelbar das Leben von Patienten gefährden kann und

- mental fordernde Situationen, aufgrund der täglichen Konfrontation mit Themen wie Schmerz, Leid, schweren Erkrankungen oder Tod.

Diese besonderen beruflichen Herausforderungen stellen tagtäglich die mentale Kraft und Verarbeitungsfähigkeit der im Gesundheitswesen tätigen Mitarbeiter auf die Probe, ganz besonders in den letzten Monaten der Corona-Pandemie.

Schon vor der Pandemie betrug das Vorkommen von emotionalen Erschöpfungszuständen laut einer Meta-Studie mit über 62 internationale Studien zwischen 1997 und 2017 bei Medizinischem Personal 40%, häufig bei gleichzeitiger weiterer Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit (die sich nur in 20% der Fälle verringerte). Nach Analysedaten der Metastudie ist das Vorkommen von emotionalen Erschöpfungszuständen gegenüber dem in der allgemeinen Bevölkerung verdoppelt.

Der individuelle Faktor: die Verarbeitungsfähigkeit!

Als Menschen bringen wir jeder eine sogenannte individuelle Verarbeitungsfähigkeit von psychischen Herausforderungen mit, diese variiert von Person zu Person und ist während unseres Lebens Schwankungen ausgesetzt, z.B. in Abhängigkeit von Lebensphasen, Umgebungsfaktoren im Beruf, besonderen Herausforderungen etc.

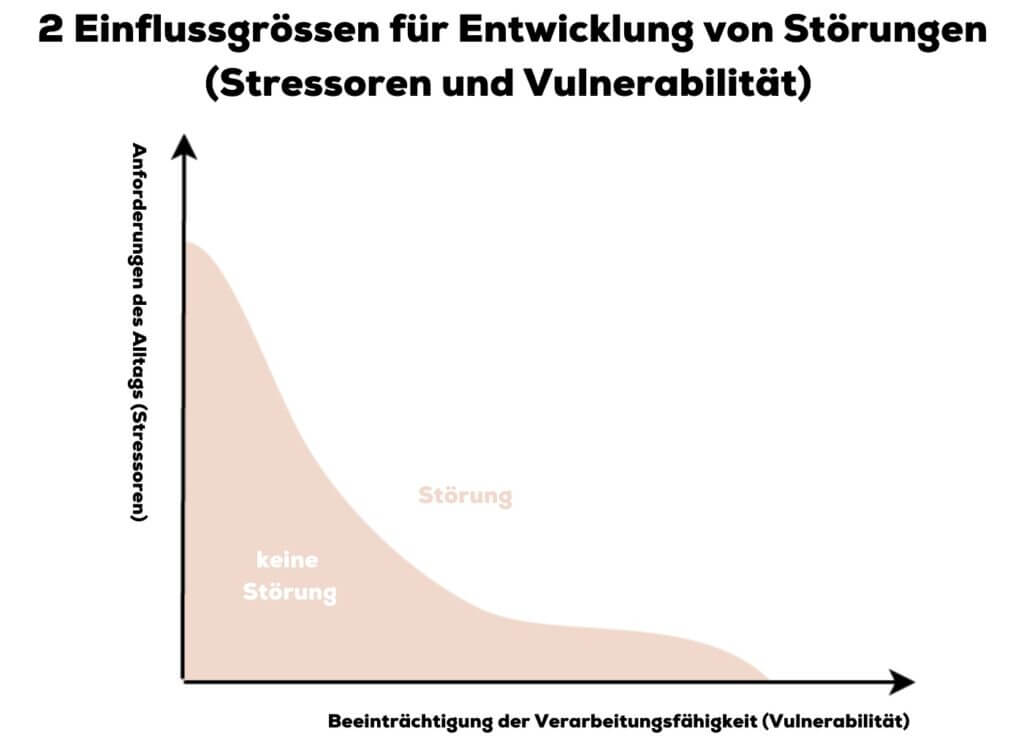

Ist unsere eigene aktuelle Verarbeitungsfähigkeit negativ beeinträchtigt, dann sind unsere Kompensationsmöglichkeiten gegenüber den Anforderungen des Alltags geringer! Die Abbildung zeigt den Zusammenhang zwischen äußeren Stressoren und eigener Verarbeitungsfähigkeit auf. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass bei permanent sehr hohen psychische Anforderungen, wie sie im Arztberuf bzw. für Mitarbeiter im Gesundheitswesen Standard sind, zwingend hohe individuelle Verarbeitungsfähigkeiten benötigt werden, damit die Situation für den Einzelnen nicht die Grenze der Belastbarkeit überschreitet.

Anspruchsvoller Alltag, belastender Alltag oder Trauma?

Wie belastend eine Situation ist, entscheidet nicht primär die Schwere der Situation bzw. die Größe des einzelnen Stressors, sondern die Verarbeitungsfähigkeit der betreffenden Person (siehe Vulnerabilitäts-Stress-Modell).

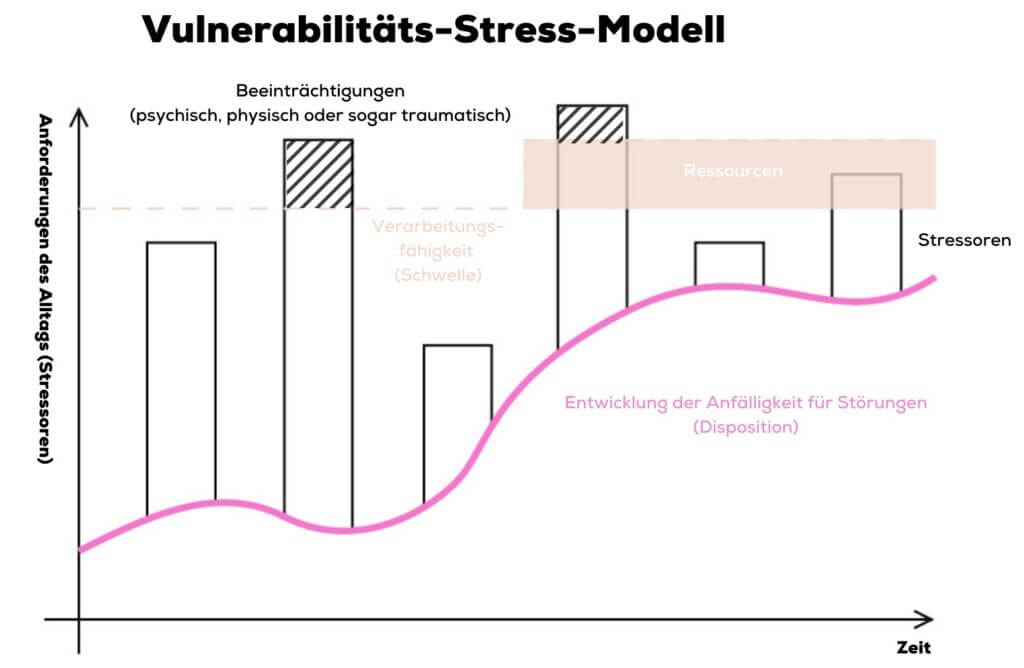

Ist die eigene Schwelle der Verarbeitungsfähigkeit erreicht, ist die Grenze von einem anspruchsvollen Alltag zu einem belastenden Alltag überschritten. Ein belastender Alltag kann, wenn nicht eine zügige Entlastung der Situation hergestellt wird, begünstigen, dass sich Beeinträchtigungen (psychisch, physisch oder sogar traumatisch) entwickeln.

Gleichermaßen zeigt die Grafik, dass mit einem anspruchsvollen Alltag auf das „Dispositionskonto“ eingezahlt wird, d.h. ein dauerhaft anspruchsvoller Alltag reduziert das eigene Kräftekonto und verkürzt damit den Abstand bis zu der persönlichen Schwelle, an der die Verarbeitungsfähigkeiten nicht mehr ausreichen, um den Stressoren standzuhalten.

Was die Grafik aber auch zeigt: Bringen wir wirksame Ressourcen in eine Situation hinein (z.B. Selbstfürsorge, Mentoring, Coaching) erhöhen wir den Schwellenwert unserer Verarbeitungsfähigkeit!

Wann handelt es sich um eine Belastung und wann um ein Trauma? Ein Trauma ist ein Ereignis, das vom Betroffenen als so bedrohlich wahrgenommen wird, dass es seine Verarbeitungsfähigkeiten in diesem Moment so akut übersteigt, dass es ein Gefühl der Hilflosigkeit bzw. des Schocks auslöst. Wenn diese akute Angst- oder Stressspannung nicht von alleine wieder abklingen kann, kann es zu psychischen Störungen kommen.

Posttraumatische Belastungsstörung nach DSM-5

Eine schwerwiegende und häufige Form einer Traumafolgestörung ist die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), welche charakterisiert ist durch sich aufdrängende, belastende Erinnerungen an das Ereignis über einen Zeitraum von mindestens einem Monat.

Das kann zu ganz unterschiedlichen Konsequenzen führen: Beeinträchtigung der persönlichen Stimmung, überhöhte Reizbarkeit, sozialer Rückzug, Schwierigkeiten in der Alltagsbewältigung, Vermeidung von Situationen, die an das Ereignis erinnern, psychosomatische Beschwerden, wie Kopf- und Magenschmerzen, Essstörung, ein Gefühl der Entfremdung, durch das man das eigene Leben mit einer beobachtenden Distanz wahrnimmt, Albträume, sich selbst verletzen, um sich Erleichterung zu verschaffen, z.B. indem man sie sich Schnittwunden zufügt oder Haare ausreißt, Alkohol- oder Drogenmissbrauch, Depression.

Die offiziellen Diagnostischen Kriterien nach dem DSM-5-Standard sind übersichtlich auf der Seite der Studie „Belastung im Arztberuf“ aufgeführt.

Besonders Assistenzärzte am Limit

Auffällig hoch ist das Auftreten von traumatischen Ereignissen während der Assistenzarztzeit (s. Quellenangaben zu Studie der Uniklinik Leipzig). Die jungen Ärzte sind ganz frisch mit dem oben beschriebenen, anspruchsvollen Berufsbild konfrontiert und dies ohne einen besonderen Schutzraum, den z.B. die Pflege im Rahmen der Ausbildung organisierter anbietet. Von heute auf morgen sind sie der hohen Verantwortung ausgesetzt.

Das erklärt die hohe psychische Belastung für diese Berufsgruppe. In späteren Berufsjahren werden sie den Anforderungen des Alltags zwei große Ressourcen entgegenzusetzen haben, die sich aber beide erst entwickeln werden: die eigene, zunehmende Expertise sowie das ebenfalls zunehmende Zutrauen in die eigenen Kompetenzen.

Unpopuläres Hilfesuchen bei Ärzt*innen

Unabhängig davon, ob Belastung, Störung oder Trauma, von Ärzt*innen wird die Hürde, sich selbst einen Handlungsbedarf zu attestieren und sich für die Bewältigung ihrer Situation Unterstützung zu suchen, als besonders hoch wahrgenommen.

Die eigene Situation wird innerhalb der Peer-Group als „normal“ und die eigene Belastung als nicht außergewöhnlich genug im Vergleich zu anderen wahrgenommen, so dass zusätzlich zu dem grundsätzlichen Belastungsgefühl ein Gefühl von Scham entsteht, der Belastung nicht ausreichend gewachsen zu sein.

Zudem sind die eigenen langen und unregelmäßigen Arbeitszeiten ungeeignet für die Vereinbarung von festen Terminen in wohlmöglich ebenfalls limitierten Terminkalendern von Coaches oder Psychotherapeuten.

In Hinblick auf therapeutische Unterstützung ist mit langen Wartezeiten auf Therapieplätze zu rechnen, so dass der Impuls, sich um eine Hilfe zu kümmern, wieder erlöschen kann. Die Angst vor negativen Auswirkungen auf die berufliche Karriere bei Inanspruchnahme therapeutischer Unterstützung erhält im Laufe der Wartezeit mehr Gewicht als das ausgemachte Störungsgefühl.

Angst vor negativen Auswirkungen auf die Karriere sind bei Coaching geringer, hier steht die persönliche Weiterentwicklung und der Aufbau von persönlichen Kompetenzen zur Zukunftsgestaltung bei der Suche von Unterstützung im Vordergrund.

Allerdings gibt es auch bei meinen Coaching-Klient*innen einen hohen Anteil von „Selbstzahlern“, die ihren Arbeitgeber nicht um Kostenübernahme bitten möchten, weil sie Angst haben, dass ihnen das Coaching als Zeichen von Schwäche und Bedürftigkeit ausgelegt wird. Selbstverständlich ist es genau andersherum!!

Es ist allerdings zu erwarten, dass sich die allgemeine Sichtweise im Krankenhaus auf Coaching und auf Psychotherapie in den nächsten Jahren positiv verändern wird. Bereits in den letzten Jahren hat sich das Bewusstsein für den Nutzen und die positiven Effekte von persönlicher Begleitung bei Personalentwicklern und Führungskräften im Gesundheitswesen deutlich weiterentwickelt.

Neu und kraftvoll aufstellen mit Coaching bzw. Psychotherapie

Coaching und Psychotherapie teilen viele Gemeinsamkeiten. Beide setzen sich für die mentale Gesundheit ihrer Klienten bzw. Patienten ein und fördern die konstruktive Auseinandersetzung mit gemachten Erfahrungen, die Selbstwirksamkeit, die Kommunikation mit anderen und den Aufbau von individuellen Kompetenzen und Strategien zur Arbeits- und Lebensgestaltung.

Auch die Methodenvielfalt bzw. verschiedenen „Schulen“, die sich im Zusammenspiel wunderbar ergänzen können, eint beide Professionen. Business Coaching legt dabei den Schwerpunkt auf Zukunftsgestaltung und Kompetenzaufbau, insbesondere im Bereich von Business Kompetenzen wie Führung, Selbstbehauptung, Kommunikation und Eigenmarketing.

Coaching bzw. Psychotherapie – Wie ist die Abgrenzung?

Coaches sind verpflichtet zu prüfen, ob ihr möglicher zukünftiger Coachee für ein Coaching geeignet ist. Wenn eine Störungsvermutung vorliegt, dann sollten Coaches nicht tätig werden, sofern keine psychotherapeutische Behandlung stattfindet.

Wesentliche Störungsmerkmale sind:

- eigenes starkes Leiderleben

- eingeschränkte Alltagsbewältigung

- eingeschränkte Selbststeuerungskompetenz (z.B. bei Angststörungen oder Panikattacken)

- fremdes Leid, das durch Klienten verursacht wird.

Eine Störungsvermutung ergibt sich, wenn diese Störungsmerkmale in einer Kombination mit ergänzenden Parametern auftreten, erst durch ein entsprechendes „wie lange? wie häufig? wie intensiv? wie andauernd?“ wird eine Störung definiert. Das Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen (kurz DSM, aktuell vorliegend in der 5. Revision) schafft eine Definitionsgrundlage, was eine Störung ausmacht.

Psychotherapeutische Kur als Antwort auf psychische Störungen

Psychotherapie ist darauf ausgerichtet, psychische Störungen zu behandeln. Das kann in Form von Kurz- oder Langzeittherapie umgesetzt werden. Inhaltlich gibt es verschiedene Richtlinienverfahren, die von den Krankenkassen bezahlt werden (Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie, analytische Therapie, systemische Therapie). Diese Schulen haben sehr unterschiedliche Arbeitsweisen.

Internetbasierte Psychotherapie-Studie: Belastung im Arztberuf

Unter https://www.belastung-im-arztberuf.de/online-therapie ist derzeit (bis ca. Ende 2021) die Teilnahme an einer internetbasierte, psychotherapeutische Behandlung für Ärzt*innen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) möglich. Hier finden interessierte Ärzt*innen den Aufbau eines Behandlungskonzepts mit den Phasen „Selbstkonfrontation“, „Kognitive Umstrukturierung“ und „Social Sharing“. Es handelt sich um ein manualisiertes Vorgehen auf Basis der kognitiven Verhaltenstherapie, das ganz spezifisch darauf ausgerichtet ist, ein belastendes Ereignis im Arztberuf zu verarbeiten. Im Vergleich zur ambulanten kognitiven Verhaltenstherapie ist das Vorgehen strukturierter, zeitlich und räumlich flexibler und die Behandlungsdauer kürzer.

Wie kann der Arbeitgeber vor Überlastung schützen?

Wie kann der Arbeitgeber Strukturen schaffen, die medizinisches Personal vor Überlastung schützen? Die bereits oben zitierte Metastudie (s. Quellenangabe) hat die folgenden Schutzfaktoren identifiziert:

- angemessene Arbeitsbelastung

- gute Arbeitsbeziehungen am Arbeitsplatz

- klare Rollenaufteilungen

- Konflikte werden gelöst

- Anerkennung für die eigene Arbeit

- Selbstbestimmtheit innerhalb der Ausübung der eigenen Profession

- das Gefühl, Entscheidungen beeinflussen zu können

- das Gefühl, fair behandelt zu werden

- Zugang zu Supervision (und Coaching)

Im Rahmen der Analyse wurde festgestellt, dass Spezialisten-Teams mit klaren Rollenzugehörigkeiten diese Schutzfaktoren begünstigen.

Wie können sich Ärzt*innen bzw. Mitarbeiter*innen im Gesundheitswesen selbst vor Überlastung schützen?

Es sind aber nicht nur die Faktoren im Außen, sondern gleichermaßen gibt es innere Schlüsselkompetenzen, die die eigene Verarbeitungsfähigkeit fördern bzw. schützen. Hier möchte ich die folgenden persönliche Schlüsselkompetenzen nennen, die aus meiner Erfahrung als Coach und Organisationsberaterin eine besonders große Schutzfunktion haben:

- die Kompetenz der Selbstfürsorge,

- eine positive und zuversichtliche Grundhaltung,

- die Fähigkeit, Dinge nicht persönlich zu nehmen,

- die Fähigkeit, Situationen und Limitationen annehmen können und

- die Fähigkeit, die eigene Gestaltungsfreiheit zu erkennen und zu nutzen.

Alle diese Schlüsselkompetenzen sind keine festen Charaktermerkmale, sondern können wie die o.g. sogenannte Verarbeitungsfähigkeit (vorübergehend) reduziert sein. Wenn Sie merken, dass sich eine solche Kompetenz deutlich reduziert hat, dann ist dies ein Indikator dafür, ins Handeln zu kommen und zunächst einmal in das Wichtigste zu investieren: in sich selbst und in die eigene mentale Gesundheit!

Quellenangaben

(1) O’Connor, Karen; Muller Neff, Deirdre; Pitman, Steve (2018): Burnout in mental health professionals: A systematic review and meta-analysis of prevalence and determinants. In: European psychiatry : the journal of the Association of European Psychiatrists 53, S. 74–99. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2018.06.003.

(2) mehr über das Vulnerabilitäts-Stress-Modell bzw. Diathese-Stress-Modell gibt es bei hier nachzulesen.

(3) Über die besondere Belastung von Assistenzärzten sowie weitere Daten aus der laufenden Studie zu Belastung im Arztberuf siehe https://www.uniklinikum-leipzig.de/presse/Seiten/Pressemitteilung_7093.aspx

Mehr erfahren

Möchten Sie tiefer in das Thema einsteigen? Dann melden Sie sich gerne bei mir! Buchen Sie ein kostenfreies Erstgespräch für ein Business Coaching oder senden Sie mir eine Nachricht. Ich freue mich, von Ihnen zu hören.